Ci siamo rotti del cinema italiano

Non c’è niente come partire da una scomoda verità per farsi un esame di coscienza collettivo

Due martedì fa sono stata al concerto dei Sum 41 qui a Milano, con un Deryck Whibley incredibile, che ci ha intrattenuti, fatti saltare, fatto accendere torce del telefono e divertire come matti. A un certo punto ha iniziato a suonare alla chitarra Smoke on the Water, seguita subito dopo da Seven Nation Army. Tempo di riconoscere quel “po po po po po pooo pooo” e non solo tutti cantavano, ma un pensiero ha attraversato la mente collettiva (e la mia in primis): proprio oggi, il 9 luglio, anniversario di quell’indimenticata finale di calcio del 2006 contro la Francia, culminata nella vittoria dei mondiali da parte degli azzurri.

Siamo un popolo davvero strano: non ci definirei patriottici, ma guai a chi tocca quello che facciamo, insostituibile e irriproducibile frutto della nostra cultura. Il sopracitato calcio ha più di un’affinità con una religione, in questo paese, e svalvoliamo se sentiamo un americano pronunciare male Michelangelo. Giuro poi che se vedo un altro video che pontifica su come si fa la carbonara, quella vera eh, mica quella con la pancetta, mi cancello dai social. E a livello musicale, altro argomento del quale siamo gelosissimi, siamo arrivati alla necessità di una Loredana Bertè di specificare a Taylor Swift che sì, Sei Bellissima, che i suoi fan le hanno dedicato durante le tappe italiane dell’Eras Tour, è opera sua.

Avrete notato che c’è un grande assente in questo compendio di arti e mestieri di cui gli italiani sono oltremodo fieri: il cinema.

Il discorso è complicato e certo meriterebbe uno spazio più ampio rispetto a questo per essere affrontato, e così cercherò di fare un sunto per arrivare al punto dove voglio portare la conversazione di stasera: ho l’impressione che nell’immaginario popolare nazionale i film italiani degli ultimi tempi siano solo di due tipi, o i “cinepanettoni” o i “mattoni”. E allo stesso modo esistono due tipi di spettatori italiani: quelli casuali, che ben si guardano dal gravitare vicino a una sala quando esce uno dei “mattoni”, e i cinefili, che tra la pubblica gogna e la visione di un “cinepanettone” sceglierebbero la prima a occhi chiusi.

Poi certo, ci sono le eccezioni, tipo C’è ancora domani (guarda caso, quando è uscito, eravamo tutti professori di cinema, noi italiani!), c’è l’Io capitano di turno che viene candidato all’Oscar e che genera una miriade di titoli e proiezioni eccezionali perché “orgoglio italiano”. Però ecco, l’impressione che ho io è un po’ questa, ed è un gran peccato. Primo, perché è riduttivo pensare che un popolo sia in grado di produrre solo film demenziali o solo film prosciuganti mentalmente. Secondo, perché in questa etichettatura che forse inconsciamente diamo a questi film ci perdiamo tutte le nuance che stanno nel mezzo, o ci precludiamo la possibilità di vedere un film che ci appassionerebbe se solo fosse stato prodotto negli USA.

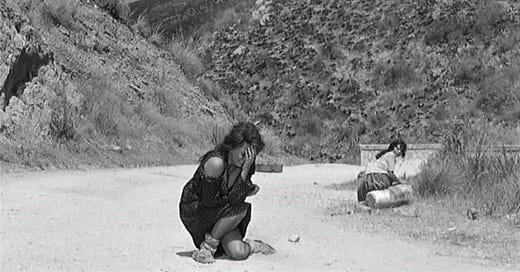

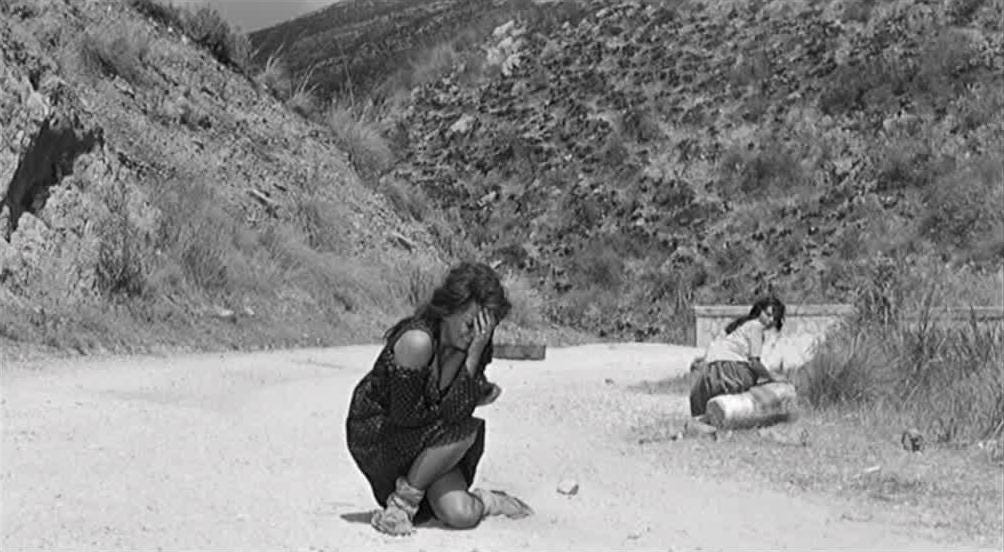

Terzo, e qui arrivo al dunque, perché mediamente in Italia mi sembra esserci poca contezza di quello che è il nostro passato cinematografico. La riflessione mi nasce dal fatto che, nell’ultimo mese, Nexo Digital ha riportato al cinema cinque capolavori italiani in occasione dei 120 anni della prima casa cinematografica italiana, Titanus: Il gattopardo, La ciociara, Rocco e i suoi fratelli, Pane, amore e fantasia e La prima notte di quiete. Forse poco sponsorizzata, forse che non c’è stato alcun passaparola, la faccenda è passata in secondo piano. Voi per esempio, lo sapevate? Io l’ho scoperto a caso a rassegna già iniziata, proiettata solo in un cinema (e neanche comodo) nel mio raggio d’azione. E io vivo quotidianamente in una bolla, fisica e social, di persone appassionate di cinema.

Fino a ieri, questa puntata di Cinema & Cena finiva qui, senza troppe spiegazioni. Avrei fatto una chiusa laconica dove mi chiedevo come mai, vi avrei chiesto cosa ne pensavate, se avevate il mio stesso percepito sull’argomento. Poi, ieri mattina mi sono imbattuta proprio nell’articolo che cercavo: In Italia facciamo troppi film di Gabriele Niola per Il Post. Vi consiglio di leggerlo tutto perché offre uno sguardo davvero interessante alla sproporzione tra i film prodotti e le sale cinematografiche che li proiettano, con una riflessione anche sullo scopo per cui queste proiezioni vengono fatte (usando le parole di Andrea Occhipinti di Lucky Red, alcuni film italiani sono “Feste di compleanno”, organizzati per l’autore e pochi altri).

Ecco, questo articolo mi ha fatto un po’ unire i puntini: forse in Italia non ce ne frega niente del nostro cinema perché siamo saturi. Siamo pieni di film che vengono proiettati per poco tempo, supportati dalla grande macchina del marketing per molto meno o addirittura per niente, e così, al netto di casi specifici, non andiamo al cinema a vederli perché non facciamo in tempo, o semplicemente perché non ci importa, non nasce in noi il desiderio di vederli. Questo fa sì che non ci interessi nemmeno scoprire da dove viene il nostro cinema attuale, e che tra il rivedere per l’ennesima volta Colazione da Tiffany e il dare una chance a un Divorzio all’italiana (ma ne dico uno a caso: sostituite qualsiasi altro titolo vi venga in mente) si scelga sempre la prima opzione.

Figlio del circolo vizioso di non propagazione della cultura che questa situazione crea è il fatto che, di questo passo, il cinema italiano rischia di non avere più una storia, perché in questo marasma di produzioni che Niola ricostruisce perfettamente nel suo editoriale è inevitabile che ci si perda per strada dei pezzi. Vedi per esempio La chimera di Alice Rohrwacher, uscito nel 2023 e certamente apprezzato dalla critica. E dagli spettatori? C’è stato bisogno di un appello social da parte della regista e del protagonista (Josh O’Connor), perché più sale proiettassero la pellicola, affinché si creasse un po’ di buzz intorno al titolo, o perché banalmente chi poteva apprezzarlo potesse intercettarlo. Stiamo parlando dello stesso film che, in vista del lancio in Giappone, ha ricevuto lodi sperticate su Instagram da parte di Hideo Kojima, tra i più importanti autori di videogiochi del mondo, sintomo che il problema è solo tra i confini di questa nazione, e che non è legato al film in sé.

Sì, ma quindi?

E quindi: ammetterlo è il primo passo, e bisogna dirlo, che del cinema italiano fatto in questo modo ci siamo rotti. Dopodiché, in un mondo ideale, ognuno farebbe la sua parte: i produttori potrebbero ragionare sulle parole di Niola e creare un ecosistema cinematografico più sostenibile e gratificante, gli spettatori potrebbero riflettere su come amare un po’ di più le pellicole italiane, interessandosi, informandosi e abbattendo i pregiudizi, andando al cinema e riversando un po’ di quel patriottismo che riserviamo a tutto il resto anche a questo ambito. Ognuno potrebbe fare la sua parte, e dovremmo farlo per il bene della nostra storia cinematografica, perché i vari De Sica, Risi, Lollobrigida, Mastroianni, Sordi, Loren, Gassman e chi per loro non restino solo fantasmi del passato, ma continui autori e ispirazioni di una delle più importanti eredità culturali del mondo.